身体の痛みや凝りはなぜ起きる!

症状の中で最も多い患者さんの訴えは「痛み」です、そして全身のあらゆる個所に痛みは出現しますが、この痛みの原因の一つとして筋肉が注目されることが多いのではないでしょうか。

「筋肉が硬いから」又は「柔軟性がないから」痛みが起こると一般の人はもちろん治療者までもが考えがちではないでしょうか。しかし研究によると痛みを感じる神経は筋肉そのものにはほとんど存在しないといわれています。

ではどこにあるのか?

筋肉そのものというよりは筋肉が骨に付着する部分に集中しているとされています。そのため「筋肉自体が痛みを感じている」のではなく付着部や周囲の組織が刺激され痛みが生じると考えられています。

【参考資料】Muscle Pain:Mechanisms and Clinical Significance

では痛みの原因はいったい何なのか?

その一つとして関節の動きの障害が関わっていると考えられています。

ひとたび関節の動きに不具合が起こるとその関節自体はもちろん、他の関節や関節をまたいでいる筋肉にまで負担がかかることがあります。

また負担が集中し硬くなった筋肉はうまく働きにくくなり、代わりに別の筋肉がその分を補おうとするため負担が増えます。

例えて言うと、会社でも誰かが休んでしまったときに、他の人がその分の仕事まで働かなくては仕事が回らないのと似ています。最初は何とかなっても負担が続くと疲労も溜まって代わりの人、そして仕事全体にまで影響を及ぼしかねません。

体も同じで一部の筋肉や関節に負担が集中すると、やがて慢性的な痛みや姿勢の歪みへとつながってしまうことがあります。

なぜ筋肉は硬くなり、コリを感じるのか?

原因の一つとして、筋肉が働くにはエネルギー(ATP)やカルシウム(Ca2+)が必要といわれていますが、エネルギーが不足すると酸素や栄養の供給や老廃物の排出がうまく働かなくなることがあります。

筋肉が過剰に働きすぎるとエネルギーを使い果たし防御反応として乳酸などがたまりやすくなるといわれています。

その結果、血流が悪くなりカルシウムや乳酸が一時的に筋肉内に残ることで、筋肉が張って硬くなりコリとして感じられる場合があります。

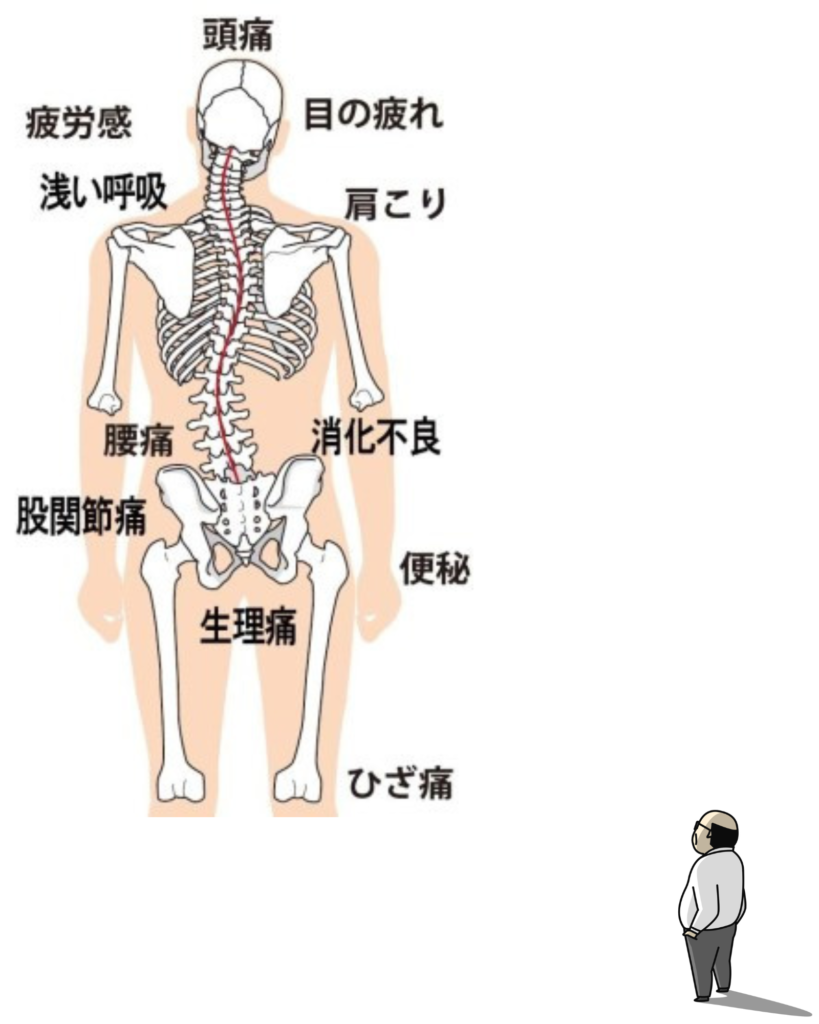

病気の4大原因ともいわれる骨格のゆがみ

病気の原因は一つではなく、複数の要因が重なり合って起こると考えられ一般的に

1.骨格のゆがみ 2.食生活 3.精神的ストレス 4.生活環境 などの因子が関係することが多いといわれています。

【参考資料】Maternal and pediatric health and disease: integrating biopsychosocial models and epigenetics

その中でも「骨格のゆがみ」は色々な体の不調とかかわりがあると考えられています。また、脊椎のゆがみや関節に機能障害が起こると、そこを通る神経・血管・リンパ液などの流れが悪くなりやすいとされ、コリ・重だるさ・痛み・シビレ・冷え・むくみなどの症状が現れることがあります。さらに内臓の不調につながるケースも報告されています。

身体のゆがみは病気の原因の一つとして挙げられることがありますが、そのゆがみの背景として「関節に障害が起こると他の関節や筋肉に影響を及ぼし負担が集中した筋肉が硬くなり凝りが発生しやすくなる」と述べましたが、そうすると体は痛みや凝りから逃れるような自分にとって楽な姿勢をとるようになり、これが長い間そのままでいると姿勢に癖がついてゆがみにつながる事があるのです。

【参考資料】姿勢の判定と姿勢の矯正方法の研究

竹 島 克 己1

Research on Posture Judgment

and Posture Correction Methods

関節機能障害を放置すると変形や他の疾患を引き起こす可能性があると言及されています。整形外科を受診する患者さんの多くは初めは変形が無く痛みだけの方が多いとされています、しかし適切な対応が行われない場合、段々に変形が進行する事例も報告されています。

この関節機能障害は関節の変形だけに現局したことではなく血流や神経への影響から何らかの血管障害等など一見関節とは直接関係なさそうな疾患との関連性が議論されることもあります。

【参考資料】Similar Pathophysiological Mechanisms Between Osteoarthritis and Vascular Disease

骨盤のゆがみと脚の長さの関係

町中の治療院では「背骨がゆがんでいるのは左右の骨盤がゆがんでるせいで両脚の長さが違うからだ」と説明されることがあります。

その際、寝かせた状態で両脚の長さをくらべては骨盤の調整に夢中になってる治療師が少なくありません。

しかし、いくら骨盤を一時的に矯正して両脚の長さをそろえても背骨のゆがみが長期的に整うとは限らないといわれています。

脚の長さのちがいはなぜ起きるのか?

それは脚の長さは子供の頃の成長期に決まってしまいます。 また成長期に過度なスポーツや生活環境など何らかの体への負担などの影響によって左右の脚の長さに差が生じる場合があります。

それは数ミリ程度のこともあれば、場合によっては数センチにおよぶこともあります。成長が終わった後に大きく変えることは基本的に難しいとされています。

そして左右の脚の長さに差があると時間の経過とともに少しづつ骨盤や背骨がゆがんでいく可能性があります。

そのような場合、骨盤をいくら矯正しても時間が経つと元の状態に戻ってしまうといわれています。

また脚の長さの他にも、姿勢のクセや生活習慣などさまざまな要因によって体はゆがんでいくと考えられています。

【参考資料】小学生でも起こるスポーツ障害。「やりすぎ」で子どもの成長を阻害していませんか?【スポーツドクター監修】

脚の長さ以外の要因とゆがみの関係

背骨は脚の長さの影響だけでなく、次のような要因によってもゆがみや筋肉の凝りを生じることがあるといわれている。

1.頭が前に倒れた姿勢 2.お腹の力(腹圧)など体幹の筋力低下 3.手の偏った使い方 4.内臓の不調・病変

【参考資料】The effect of the forward head posture on postural balance in long time computer based worker

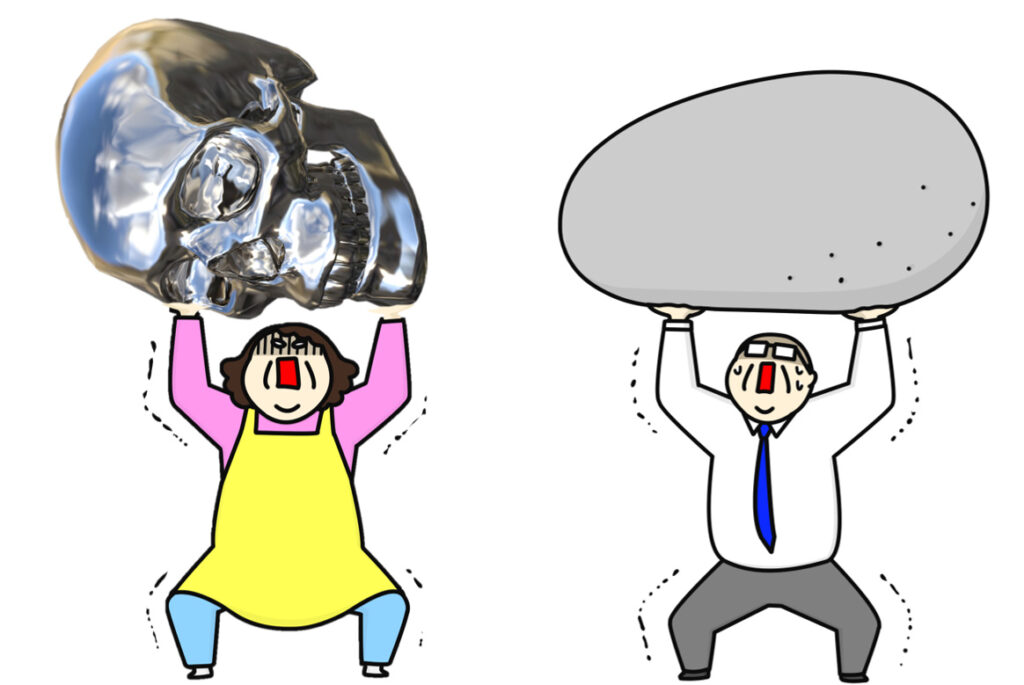

およそ日常生活の動作で手で何かを行うという作業の多くは、頭を前に倒し、胸を縮める姿勢で行われがちです。

頭が前に倒れることにより背骨を支える筋肉は縦方向に引き伸ばされます、また腹圧が弱まることで背中が丸くなり、さらに背骨が引き伸ばされる状態になります。

そして背中が丸くなるということは胸椎(胸部の背骨)の前側に負担がかかり肋骨の動きにも影響することがあります。

【参考資料】Thoracic Kyphosis, Rib Mobility, and Lung Volumes in Normal Women and Women With Osteoporosis

そして胸椎(胸部の背骨)は右手と左手の使い方の違いが積み重なることで影響を受ける可能性があるといわれ、ねじれなどの背骨がゆがむ要因の一つと考えられています。

左右差によるゆがみの影響

人間は多くの場合、右手と左手の役割が別れていて左右均等に使うことは難しいといわれています。

したがって左右の使い方に差ができ、それが積み重なっていくと胸椎(胸部の背骨)がねじれたり背骨全体のバランスに影響することがあります。

荷物を持つときの具体例として、左手に何か大きくて重たい荷物を持ったとします。 1.荷物を引き上げようとして左の肩を上げる傾向がある 2.そして頭は少し左に傾く傾向がある 3.それにより頸椎(首の背骨)は右側の骨と骨の間が開きやすくなる 4.右側の肩まわりの筋肉が伸ばされ張りを感じることがある

5.肩甲骨のあたりは肩が左に上がることで引き伸ばされる傾向がある 6.そうすると骨盤は左側が高くなりやすくなる傾向がある 7.その結果、体の重心は右に多くかかりゆがみの原因になる可能性があります。 これは左肩にショルダーバッグをかけた時にも同じような傾向が表れやすいのです。

このような左右差が続くと、右側の腰やお尻、太ももの外側やふくらはぎの外側にかけて張りを感じる場合があり、また長い間、放っておくと主に右側に腰痛や坐骨神経痛、股関節の不調、膝の痛みなどが起こりやすくなるといわれています。

骨盤調整だけでは不十分な場合がある

この例からも分かるように骨盤や背骨のゆがみの原因は上半身にあることも少なくありません。 そのため、骨盤ばかり調整して脚の長さそろえても根本的な原因の改善にはならない場合があります。

また、寝かせた状態で両脚の長さをそろえたとしても、立った時に足に体重が乗ったとたんに再びバランスが崩れてしまうことがあります。 それは姿勢の癖により体重をかける箇所が人それぞれ違ってくるといわれているからです。

内臓の不調と体のコリやゆがみの関係性

また内臓の不調や病変によっても筋肉が硬くなり背骨はゆがみにつながることがあります。例えば胃腸の働きがにぶり水分が停留すると胃腸が下垂し、背中の特定の部位に張り感や凝りを感じやすくなることがあります。

また内臓に炎症があると、その部分の膨張などによって内側から周囲に波及し筋肉が緊張して骨格に影響を与える場合があります。

【参考資料】Visceral pain, mechanisms, and implications in musculoskeletal clinical practice

背中が丸まり張っていると、その反対側の胸は縮んで肩が前に巻き込む姿勢になりやすく呼吸が浅くなることがあります。

胸郭が十分に広がらず動きが制限されることで息苦しさや胸の圧迫感を感じたり食物がスムーズに胃に入らにくいといった不快な症状が出る事例も報告されています。

【参考資料】Severity of Kyphosis and Decline in Lung Function: The Framingham Study

また、首や胸郭周囲の筋肉がこわばり緊張した状態が続くと血流や神経の働きにも影響を及ぼし耳鳴り・めまい・たちくらみ、胃の消化機能の低下などの様々な症状が見られることもあります。

【参考資料】Diagnosis and management of somatosensory tinnitus: review article

もちろんこうした症状は、生活習慣や姿勢の影響だけでなく、病気が関わっている可能性が十分ありますので病院など早めに医療機関を受診することが大切です。

骨格のゆがみを調整するには

骨格のゆがみには左右の脚の長さの差、関節や筋肉の動きが大きく関わっています。関節の動きを正しく理解し、正常な動きを誘導させ筋肉の負担を減らすことが骨格のバランスを整える手助けになると考えられています!

関節が障害されると、その関節をまたいでる筋肉にも働きが低下することがあります。そのため、それをカバーするために別の筋肉が過剰に働きすぎて、段々と全体のバランスが崩れてゆき、体のゆがみにつながると考えられています。

左右の脚の長さに差がある場合には、装具やサポーターなど補助的に調整することがあり、こうした工夫によって骨格のバランスや姿勢を整えるためのサポートになる場合があります。

また、関節の動きやすさや動く範囲そして、筋肉の柔軟性を改善させるには、ひとつひとつ丁寧に関節や筋肉を調整し運動療法などエクササイズもまじえ筋肉の緊張や血流を促すことによって本来持っていた機能を取り戻すサポートができる場合があります。

働きにくかった筋肉が働けるようになると、今まで過剰に使われていた筋肉の負担が軽減され痛みなどの改善につながることがあります。

また、凝りは血流の滞りや代謝産物の蓄積よって硬さや張りなどとして感じられることがあるので血流が改善させることでぱんぱんに張った筋肉も循環がよくなり凝りがやわらいでゆくこともあります。

使えてない筋肉を当院の特徴的な調整法でアプローチ

当院では働きにくくなっている筋肉にアプローチし、働きをサポートする独自の施術方法を取り入れています。筋肉がうまく使えるようになることで体全体のバランス改善につながりやすくなります。

ミリ単位での脚の長さ調整

骨格のゆがみと脚の長さの関係に着目、ゆがみバランスを整えるには脚の長さのわずかな違い(場合によってはミリ単位)を調整することも重要です。当院では脚のコーディネーターの資格を有する施術者が、ひとりひとり左右差をチェックし、必要に応じてサポートさせていただいています。

安全性を重視した優しい関節調整

カイロプラクティックのような強い矯正ではなく、関節の自然な動きに沿い正しい方向に優しく誘導し、微細な力加減で調整を行っていきます。体の負担を考慮し安心して受けていただけるよう心掛けています。

経絡の考えを活かした調整と日常生活の見直しアドバイス

施術だけではなく、経絡の考えを活かした調整や食事などの生活習慣についても体の内側から健康を意識できるようにアドバイスを行っています。また、毎日続けられるように簡単にできるものから少しづつ無理のないようにお伝えすることを心がけています。

自然な動きに近づけるよう独自の工夫を取り入れた調整法

当院での施術は、その人の状態や、その日の体調などに合わせて行うため画一的な施術ではなく、その日のその人に最も適した方法を考えています。また、背骨を含む体全体の関節や筋肉に対し従来の整体手技に加えて独自の工夫を取り入れています。

そして、お体に過度な刺激や負担のかからない安全性を重視した無理のない施術を安心して受けられるよう心掛けて行っています。

地域に根ざした整体院としての思い

栃木県内でも限られた整体法を取り入れており、体の動きや様々な痛みに関するお悩みに対応しています。手術後も不調が続いたり、ほかの方法を試したが改善が思わしくないとといったご相談も多くいただいています。ご来院された方の中には「前より体に力が入りやすくなった」「動きが楽になり、体が軽く感じられる」などのお声をいただくこともあります。効果の感じ方には個人差がありますが身体の動きがや負担のかかった姿勢からバランスのとれた元の動きや姿勢に近づくことで日常生活や仕事が快適になったという方も少なくありません。また、お越しくださった方が安心して受けられるよう関節や筋肉になるべく痛みが出ないよう、やさしい施術を基本とし、再発予防や健康維持のアフターフォローとして食や生活習慣などを含めたセルフケアにも力を入れています。

もし自分の家族、おじいちゃんが腰が痛くて庭いじりが出来なかったり、おばあちゃんが膝が痛くて旅行に行けなかったり、お父さんが五十肩でゴルフができなかったり、お母さんが肩こりで料理を作るのが辛そうだったりしたら自分が痛みが無くても気持ちが沈むし何とかしてあげたいと思います。

家族や身近な人に「元気でいてほしい」「もっと快適に過ごしてほしい」そういった思いに力になれるよう、これからも取り組んでまいります。